工程項目管理中,“救火式應對” 往往源于信息斷層與預判不足。傳統模式下,進度滯后、成本超支等問題常到爆發時才被發現,而工程項目管理系統通過建立全流程預警機制與數據驅動的決策體系,實現從被動應對到主動掌控的轉變。

提前預警:把問題解決在萌芽狀態

系統依托歷史數據構建風險預警模型,對關鍵節點設置閾值監測。當材料進場量低于進度需求的 80% 時,自動向采購負責人推送補貨提醒;某工序工期滯后 3 天時,關聯顯示可能影響的后續工序。某地鐵項目通過該功能,提前 7 天發現防水材料供應缺口,及時更換供應商避免停工,相較傳統模式減少損失約 50 萬元。這種 “異常即預警” 的機制,讓管理從 “等待問題出現” 變為 “提前攔截風險”。

流程固化:減少人為失誤的干擾

項目中的很多被動局面源于流程執行不規范。系統將審批流程、作業標準等轉化為固定模塊:簽證變更需經技術、造價、監理多節點線上審批,避免口頭指令導致的權責不清;隱蔽工程驗收時,必須上傳影像資料與三方簽字記錄才能進入下道工序。某房建項目借此將流程合規率從 70% 提升至 98%,返工率下降 40%,徹底告別 “因流程漏洞被迫補救” 的困境。

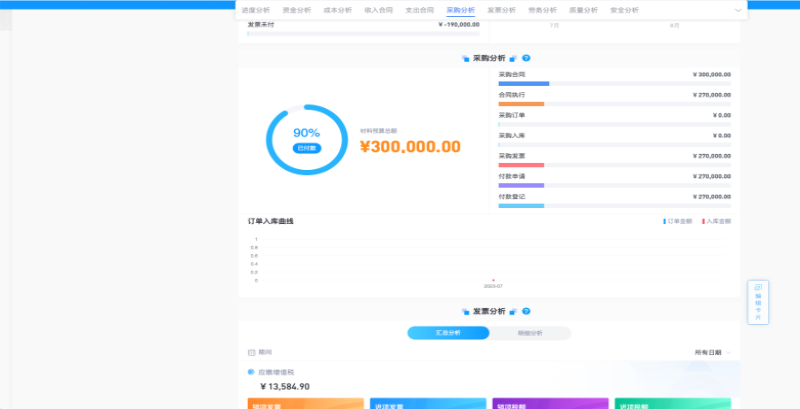

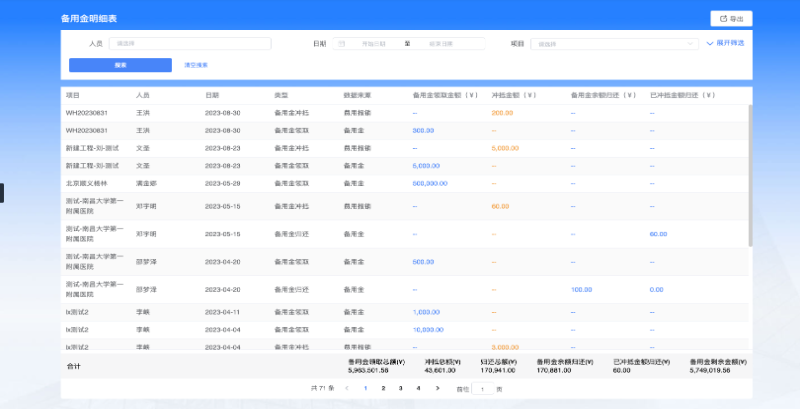

數據驅動:讓決策有依據

系統自動匯總進度、成本、資源等數據,生成可視化儀表盤。管理者可直觀查看 “計劃工期 - 實際進度” 偏差曲線、“預算成本 - 實際支出” 對比表,快速定位問題根源。比如通過人工成本占比異常數據,能及時發現某班組虛報工時的情況;依據設備閑置率報表,可優化機械調度方案。數據的實時反饋,讓決策從 “憑經驗判斷” 轉向 “用數據支撐”,從根本上提升掌控力。

從風險預警到科學決策,工程項目管理系統通過構建 “提前預判 - 規范執行 - 數據復盤” 的閉環,真正實現對項目的主動掌控,這正是其超越傳統管理模式的核心價值。

添加微信 獲取更多干貨